छायावाद और मुकुटधर पाण्डेय

बीरू लालबरगाह1, डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति

शोध सारांश:

पंडित मुकुटधर पाण्डेय ने जब ‘छायावाद‘ का नामकरण किया तो उस समय उन्होंने स्वछंदतावादी हिंदी कविता में भी एक विशिष्ट शैली प्रकट होते देखा। अंग्रेजी और बंगला की मिस्टिक कविताओं की तरह ही उसमे अस्पष्टता, भावों का धुंधलापन, रहस्यात्मकता, अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, समर्पण और आकुलता देखा। पाण्डेय जी के अनुसार ‘छायावाद‘ शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आयाहै। छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक-ठीक वर्णन करना असम्भव है। उसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। कहीं-कहीं तो इन दोनों में परस्पर संबंध नही रहता, लिखा कुछ और है मतलब कुछ और ही निकलता है। इसमें ऐसा कुछ जादू भरा है कि प्रत्येक पाठक अपनी रूचि और समझ के अनुसार इससे भिन्न-भिन्न अर्थ निकाल सकता है, भिन्न-भिन्न रीति से परन्तु समानभाव से उसका आनंद अनुभव कर सकता है।

शब्दकुन्जीः उन्मेष, प्रकट होना मिस्टिसिज्म, यह विश्वास कि साधना तथा प्रार्थना के द्वारा पूर्ण सत्य तथा ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद. तद्रूप, समान, एक भाव, वैसाही. संघातिक, हनन योग्य अविलम्बित, आश्रित, सहारे पर स्थित, टिका

आकुलता, बेचैनी, परेशानी की परिभाषा

प्रस्तावनाः

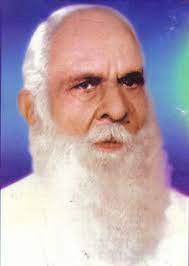

पंडित मुकुटधर पाण्डेय का जन्म 30 सितम्बर सन 1895 इ. को बिलासपुर जिला (वर्तमान में जांजगीर-चाम्पा) के बालपुर ग्राम में हुआ था। महानदी के तट पर बसा यह गाँव रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग पर चन्द्रपुर जमीनदारी की पूर्व दिशा में स्थित है और अपने प्राकृतिक सुषमा से संपन्न है।

‘श्री शारदा’, सितम्बर 1920 में प्रकाषित लेख माला का दूसरा लेख है ‘छायावाद क्या है?’ इसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ है, ‘‘हिंदी में यह बिल्कुल नया शब्द है। अँगे्रजी या पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जायेंगे कि यह शब्द डलेजपबपेउ के लिये आया है।’’1 छायावाद का आरंभ सामान्यतः 1920 ई. के आसपास से माना जाता है। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं से पता चलता है कि 1920 ई. तक ‘छायावाद’ संज्ञा का प्रचलन हो चुका था। मुकुटधर पाण्डेय ने 1920 ई. की जुलाई, सितम्बर, नवम्बर और दिसंबर की ‘श्री शारदा’ (जबलपुर) में ‘हिंदी में छायावाद’ शीर्षक से चार निबंधों की एक लेखमाला छपवाई थी।

श्री मुकुटधरजी ने भले ही अतिषय विनम्रता से छायावाद प्रवर्तन के संदर्भ में अपने को कविवर ‘प्रसाद’ जी का अनुसरणकत्र्ता कहते हैं; पर स्वयं प्रसादजी ने और आचार्य श्री शुक्लजी ने उन्हें ही छायावाद का प्रवर्तक माना है। द्विवेदी युग में छायावाद के प्रारंभिक पुरस्कर्ता जयषंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरणगुप्त, मुकुटधर पाण्डेय और लक्ष्मण सिंह क्षत्रिय ‘मयंक’ सिद्ध होतेहैं, किंतु इन कवियों में ‘‘उस समय मुकुटधर पाण्डेय ने ही नूतन पद्धति के साथ अपने को तद्रुप किया’’ 2अतः हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक विषेषतः पाण्डेय जी को समझना चाहिए।

‘प्रसाद जी के प्रथम और अंतिम दर्षन’ शीर्षक के अंतर्गत ‘स्मृतिपँुज’ में श्री पाडेय जी लिखते हैं-

‘सन् 1937 की बात है। मैं रायगढ़ नरेष स्वर्गीय राजा चक्रधर सिंह के साथ प्रवास में था। लाहौर से उन्होंने मुझे काशी भेजा। समाचार पत्र में प्रसादजी की अस्वस्थता का समाचार पढ़ने में आया। मेरी इच्छा उन्हें देख आने की हुई। मैं गोवर्धन सराय स्थित उनके निवासगृह पहुँचा। सूचना मिलते ही उन्होंने मुझे तुरंत बुलवा लिया। वे अटारी पर थे। मैंने देखा वे शैय्या शायी है, उठने-बैठने यहाँ तक कि बोलने में भी असमर्थ। मैने उनकी इस संघातिक अवस्था की कल्पना तक नहीं की थी। हृदय मे ंएक आघात सा पहंुचा। उन्होने अत्यंत धीमी आवाज में कहा- ‘आपछायावाद के प्रवर्तक कवि हैं।’ मैने कहा-मैने तो आपका अनुसारण किया था।’ उनकी आँखे सजल हो गई।3

छायावाद को परिभाषित करने की चेष्टा प्रकट सर्वप्रथम पण्डित मुकुटधर पाण्डेय द्वारा सन् 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा नामक पाक्षिक पत्रिका में ‘हिंदी में छायावाद’ नामक एवं लेखमाला द्वारा की गयी। उन्होने लिखा कि हिंदी में उस समय छायावाद संबंधी चर्चा का ‘नितांत अभाव‘ था और उसके संबंध में इधर-उधर कुछ टीका टिप्पणियाँ बस मिलती थी।

पण्डित मुकुटधर पाण्डेय ने ‘छायावाद’ का नामकरण किया, उस समय उन्होंने स्वच्छन्दतावादी हिंदी कविता में भी एक विषिष्ट शैली का उन्मेष देखा। अँगे्रजी और बंगला की मिस्टिक कविताओं की तरह ही उसमें अस्पष्टता, भावों का धुंधलापन, रहस्यात्मकता, अज्ञातसत्ता के प्रति जिज्ञासा, समर्पण और आकुलता देखी होगी। स्वयं उनकी और प्रसादजी की कविताओं में इनकी हल्की सी झलक देखने को मिलती थी।

पाण्डेय जी के अनुसार ‘‘यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक-ठीक वर्णन करना असंभव है। उसका एक मोटा लक्षण यह है कि उसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहा है। वहीं-कहीं तो इन दोनों का परस्पर कुछ भी संबंध नहीं रहता। लिखा कुछ और ही गया है पर मतलब उसका कुछ और ही निकलता है, किंतु पाठक इस शब्द अर्थ के विरोध को देखकर अलंकार शास्त्र के रूपक अथवा व्यंग्य का विभ्रम न होने दे। इसमें ऐसा कुछ जादूभरा है कि प्रत्येक पाठक अपनी रूचि और समझ के अनुसार इससे भिन्न-भिन्न अर्थ निकाल सकता है और भिन्न-भिन्न रीति से, परन्तु समानभाव से, उसका आनंद अनुभव कर सकता है। कवि का अभिप्राय उसके लिखने से चाहे जो हो रहा हो, इससे पाठकों का संबंध कुछभी नहीं।’’ 4

पाण्डेय जी द्वारा प्रयुक्त ‘छायावाद’ शब्द मिस्टिसिज्म का ही पर्याय था, इसका पता उनके एक अन्य निबंध इस कथन से चलता है कि आज हमें ‘छायावाद’ को नवीन कहना पड़ रहा है। इसलिए कि मध्य में उनका ह्रास हो गया था। पुनः इसमें पाष्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। छायावाद को ‘मिस्टिसिज्म’ मानने के कारण वे उसे नया नहीं मानते। पण्डित मुकुटधर पाण्डेय जी ने ‘छायावाद’ का प्रयोग मिस्टिसिज्म के लिए किया था। मिस्टिसिज्म के पर्यायवाची शब्द के संबंध में पण्डित मुकुटधर पाण्डेय जी ने द्विवेदी जी तथा बख्शीजी से पूछा था। उन्होंने क्रम से आध्यात्मवाद और शक्तिवाद शब्द सुझाये थे, पर वस्तुस्थिति के विचार से वे पाण्डेयजी को कुछ जँचे नहीं।

‘छायावाद’ की अनेक प्रकार से आलोचना होने लग इस पर पण्डित मुकुटधर पाण्डेय जी का लेख माधुरी पत्रिका में मिस्टिजम का पर्याय शीर्षक से प्रकषित हुआ। जिसमें पाण्डेय जी ने स्पष्ट किया कि ‘छायावाद’ के लिए बंगला में अभी तक कोई शब्द नही गढा़ गया है। मिस्टिसिज्म ही मूल शब्द के रूप में लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार से छायावाद शब्द बँगला साहित्य से ही आया है। इस तर्क का खण्डन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने किया था। यह शब्द बिल्कुल नया है। यह भ्रम ही है कि इस प्रकार के काव्य को बँगला में छायावाद कहा जाता है।’’5 उपर्युक्त उद्धरणों से यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि बँगला साहित्य में छायावाद के प्रथम कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर है और हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता कवि पण्डित मुकुटधर पाण्डेय हैं।

‘हिंदी में छायावाद के पूर्व, हितकारिणी पत्रिका में प्रकाषित पण्डित मुकुटधरपाण्डेय की ही कविता ‘चरणप्रसाद’ में प्रथम बार शब्दगत हुआ है। इसके पूर्व ‘छायावाद’ शब्द ही नहीं वरन् हिंदी में किसी भी वाद का प्रचलन नहीं हुआ था।’ मेरे विचार छायावाद की एक सुन्दर व्याख्या भी है। ये ऐतिहासिक और अमर पंक्तियां है-

‘‘लोनिज अन्तर से ममअन्तर शाषाजान

लिख सकती लिपि शीक्या उसके भेद महान

भाषा क्या वह छायावाद

है न कहीं उसका अनुवाद’’6

‘‘छायावाद’’ के कवि वस्तुओं को असाधारण दृष्टि से देखते हैं। उनकी रचना की सम्पूर्ण विषेषताएँ उनकी इस दृष्टि पर ही अवलम्बित रहती है। वह क्षण भर में बिजली की तरह वस्तु को स्पर्ष करती हुई निकल जाती है। अस्थिरता और क्षीणता के साथ उसमें एक तरह की विचित्र उन्मादकता और अंतरंगता होती है जिसके कारण वस्त ुउसके प्रकृत रूप में नहीं किंतु एक अन्य रूप में दिख पड़ती है। उसके इस अन्य रूप का संबंध कवि के अन्तर्जगत से रहता है। यह अंतरंग दृष्टि ही ‘छायावाद’ की विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है। इस प्रकार मुकुटधरजी की सूक्ष्म दृष्टि ने ‘छायावाद’ की मूल भावना ‘आत्मनिष्ठ अन्तर्दृष्टि’ को पहचान लिया था। जब उन्होंने कहा कि चित्र दृश्य वस्तु की आत्मा का ही उतारा जाता है, तो ‘छायावाद’ की मौलिक विषेषता की ओर संकेत किया। छायावादी कवियों की कल्पना प्रियता पर प्रकाश डालते हुए मुकुटधरजी कहते हैं-उनकी कविता देवी की आंखे सदैव ऊपर की ओर उठी रहती है। मत्र्यलोक से उसका बहुत कम संबंध रहता है; वह बुद्धि और ज्ञान की सामथ्र्य सीमा को अतिक्रमण करके मनप्राण के अतीतलोक में ही विचरण करती रहती है।7

प्रथम निबंध ‘कविस्चातन्त्र्य’ में मुकुटधरजी ने रीति ग्रन्थों की परतंतत्रता से मुक्त होकर कविता में व्यक्तित्व तथा भाव, भाषा, छंद प्रकाषन रीति आदि में मौलिकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूसरा निबंध छायावाद क्या है? आरम्भ में ही लेखक कहता है अंग्रेजी या किसी पाष्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जायेंगे कि यह शब्द ‘मिस्टिसिज्म’ के लिए आया है। फिर भी छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक-ठीक वर्णन करना असम्भव है क्योंकि ऐसी रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य खोकर सांकेतिक चिन्ह मात्र हुआ करते हैं।

छायावाद के कलापक्ष पर विचार करते हुए मुकुटधरजी काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण उसका आदर्ष मानते हैं।

छायावाद पर लगाये गए ‘अस्पष्टता’ आदि आरोपों का स्पष्टीकरण करते हुए अंत में श्रीमुकुटधर पाण्डेय ने लिखा है ‘छायावाद’ की आवष्यकता हम इसलिए समझते हैं कि उससे कवियों को भाव प्रकाषन का एक नया मार्ग मिलेगा। इस प्रकार के अनेक मार्गों अनेक रीतियों का होना ही उन्नत साहित्य का लक्षण है।

छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कही अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहनी चाहिए। उनके विचार से अन्योक्ति पद्धति ही छायावाद है।

पण्डितमुकुटधर पाण्डेय के काव्य में छायावाद की निम्नलिखित विषेषताएँ परिलक्षित हुई हैं; स्वच्छन्दतावाद, मौलिकता, रहस्यवाद, स्वातंत्र्य चेतना, लोक-चेतना, अस्पष्टता, सांकेतिकताया प्रतीकात्मकता, भावविव्हलता, कल्पना की स्वच्छंद उड़ान, आत्मनिष्ठता, आध्यात्मिकता, चित्रात्मक भाषा, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, संवेदना, प्राणीमात्र के प्रतिदया, करूणा प्रेम सहानुभूति की भावना आदि।

छायावाद के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य -

1. पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ‘सरस्वती’ में सुकवि किंकर के नाम से छायावाद के नाम से विगर्हणा की थी। लिखा था‘ किसी अन्य कविता की जिस पर छाया पड़ती हो उसे छायावाद कहते हैं।’

2. हिंदी के काव्य साहित्य में छायावादी कविताओं की एक बाढ़ सी आ गई। पर वे कागजी फूल थे, रंग है जिसमें मगर बूए वफा कुछ भी नहीं। अनधिकारी नवयुवक छायावाद का लाभ उठाते हुए वागार्थ विरोधी अण्टसण्ट मन में आया लिखने लगे। तब मैंने ‘माधुरी’ में एक लेख लिखकर विद्वानों से मिस्टिसिज्म के पर्याय के रूप में अन्य नाम सुझाने का आग्रह किया था पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। छायावाद नाम जो चल पड़ा सो चल पड़ा।

3. कानपुर में एक विराट कवि सम्मेलन हुआ था। हरिऔध ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ‘छायावाद’ के अर्थ में सबसे पहले ‘रहस्यवाद’ शब्द का प्रयोग किया था। पर उनमें कुछ अंतर था। आ. रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पर अच्छा प्रकाश डाला। वे लिखते हैं-

‘छायावाद’ का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो ‘रहस्यवाद’ के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य-वस्तु से होता है-अर्थात् कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रिय को आलम्बन बनाकर अनन्तचित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है।

‘छायावाद’ शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। इस शैली के भीतर किसी वस्तु का चित्रण या वर्णन किया जा सकता है।8

4. डाॅ. रामकुमार वर्मा के अनुसार ‘‘परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है।’’

5. डाॅ. नगेन्द्र के अनुसार, ‘‘छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विषेश प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टि कोण है।’’

6. महादेवी वर्मा के अनुसार, ‘‘छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीथ है।’’ उसका मूलदर्षन सर्वात्मवाद है।’’

7. आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के अनुसार, ‘‘मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म, किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।’’

‘‘प्रेम, प्रकृति और मानव सौन्दर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्य परक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में होती है, उसे छायावाद कहा जाता है।’’9

‘कुररी के प्रति’ छायावाद की प्रथम कविता है इस कविता में भारतवर्ष की संवेदना निहित है। कवि बाल्मीकि क्रौंचपक्षी के जोड़े में से बहेलिये द्वारा नर क्रौंच मारने औरपक्षी के मरने के पश्चात् मादा क्रौंचपक्षी के हृदय की पीड़ा को अनुभव किया और विश्वप्रसिद्ध रामायण महाकाव्य का सृजन किया। ठीक उसी प्रकार पाण्डेय जी ‘कुररीपक्षी’ के करूण विलाप को सहन नही कर सका व्याकुल और व्यग्र हो गया और हिंदी में छायावाद की प्रथम कविता कुररी के प्रतिकाव्य का सृजन किया।

बता मुझे ऐ विहग विदेषी अपने जी की बात

पिछड़ा था तू कहां, आ रहा जो कर इतनीरात

पं.मु.पा.च.पृ.क्र. 57(10)(1)

‘कुररीके प्रति’ काव्य में कवि का रहस्यात्मक सत्ताभावनात्मक दृष्टि समन्वित तथ्यों का उद्घाटन है। ये प्रवजन पक्षी (डपहतंजवतल इपतके) चक्रवाक और खंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शरद ऋतु में इन पक्षियों का आगमन होता है। ये पक्षी समूह में रहते हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि ये पक्षी ठण्ड प्रदेष में निवास करते हैं। महानदी के तटवर्ती क्षेत्रों में इनकी क्रीड़ा को देखकर कवि अपने भाव को इस काव्य के माध्यम से व्यक्त किये हैं।

‘कुररी के प्रति’ पाण्डेय जी की मौलिक रचना है इसमें कोई संदेह नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है। रीतिकाल के उपरांत भारतेन्दुजी ने हिंदी का जो रूप दिया वह पाश्चात्य प्रभाव से एकदम मुक्त है। सच्चे अर्थों में यदि कहें तो भारतेन्दुजी ही हिंदी गद्य के जनक हैं। एक उड़िया शाषा के कवि ने कहा ‘कुररी के प्रति’ कविता पढ़कर शैली के ‘स्कायलार्क’ कविता का स्मरण होता है।

‘श्रम की महत्ता’ को पाण्डेय जी ने ‘किसान’ कविता के माध्यम से हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। किसानों के निष्छल व्यवहार को प्रकट करने में यह कविता बहुत प्रभावषाली है। किसानों के क्रिया कलापों और स्वाभाविक मनोभावों का मार्मिक एवं यथार्थ चित्रण ‘किसान’ काव्य में हुआ है-

धन्य तुम ग्रामीण किसान

सरलता प्रिय औदार्य निधान

छोड़ जन संकुल नगर निवास

किया क्यों विजनग्राम में गेह।

महानदी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन पाण्डेय जी निम्नकाव्य के माध्यम से कर रहे हैं-

कितना सुंदर और मनोहर, महानदी यह तेरा रूप कल कल मय निर्मल जलधारा; लहरों की है छटाअनूप।

‘ग्राम गुणगान’ कविता के माध्यम से पाण्डेय जी ग्राम की सुन्दरता, स्वच्छ, शीतल, जलवायु, ग्राम्य जनों के निष्छल व्यवहार का वर्णन निम्न पंक्तियों के माध्यम से किया है।

नगरों में रहता था मैं, मुझको ग्राम न भाता था

छोड़ ग्राम नगरों में रहना, मुझे नहीं अब भाता है।11

छायावाद और मु.पा. डाॅ. बलदेव पृ.क्र. 36

छायावाद की उपयोगिता-छायावादकी उपयोगिता क्या है इसे श्रीपाण्डेय जी ने विष्व कवि रवीन्द्रनाथ के ब्तमेमदज उववद काव्य से ‘मेरागीत’ शीर्षक कविता उद्धृत कर के बताया है-

‘वत्स यह मेरा गीत प्रेमपूर्ण भुजाओं की तरह अपने सुर और लय के जाल से तुम्हेंवेश्ठितकरेगा।’

ज्ब तुम अकेले रहोगे, तब तुम्हारे पास बैठकर दुख सुख की बाते करेगा और जब तुम भीड़-भड़क्के में रहोगे तब वह तुम्हे उसके संघर्ष से बचाकर रखने में चहार दीवारी का काम करेगा।

यह मेरा गीत तुम्हारे स्वप्नों को पंख दान करेगा और तुम्हारे हृदय को अज्ञान के किनारे लेकर उतार देगा।

यह मेरा गीत स्नेह-स्निग्ध चुम्बन के समान तुम्हारे कपोलों का स्पष्ज्ञ्र करेगा।

यह मेरा गीत तुम्हारी आँखों की पुतली पर जा बैठेगा और तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा कि तुम पदार्थों के अंतः प्रदेष में प्रवेष कर सकोगे।

और जब मेरी वाणी मृत्युलीन हो मौन हो जायेगी तब यह मेरा गीत ही तुम्हारे जागृत हृदय में वार्तालाप करेगा।’’ 12(1)

‘हिंदी में छायावाद’ शीर्षक में लेखक का कथन है- ‘छायावाद’ अध्यात्म जगत को लेकर खेलने की वस्तु है। जीवन यात्रा में उसका बहुत कम हाथ रहता है। अतएव केवल उसे ही लेकर जो जीना चाहते हैं वे अवष्य भूलते हैं। वह मुट्ठी भर लोगों की क्रीड़ा भूमि है। उसके साधार जनता का निर्वाह नहीं। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग भी उतर आये तो भी ऐसा समय नही आयेगा की छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग छायावाद से आत्मतृप्ति लाभ कर सकेंगे।’’ 12(2)

छत्तीसगढ़ के महान सपूत पण्डित मुकुटधर पाण्डेय का योगदान भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में अविस्मराीय है। प।िडत मुकुटधर पा।डेय ने पर्यायवाची शब्द के रूप में ‘छायावाद’ नामक एक नवीन शैली स्थापित करने में सफल रहा। ‘कुररी के प्रति’ पाण्डेय जी को श्रेष्ठतम रचना है जो उनके भावुक हृदय एवं प्रकृति प्रेम का परिचायक है। छायावाद राश्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक है जो एक ओर विदेषी पराधीनता से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर पुरानी रूढ़ियों से उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पण्डित मुकुटधर पाण्डेय ही छायावाद के प्रवर्तक हैं।

------------------

पूजाफूल (1916), शैलबाला (1916), लच्छमा (अनूदित उपन्यास, 1917), परिश्रम (निबंध, 1917), हृदयदान (1918), मामा (1918), छायावाद और अन्य निबंध (1983), स्मृतिपुंज (1983), विश्वबोध (1984), छायावाद और श्रेष्ठ निबंध (1984), मेघदूत (छत्तीसगढ़ी अनुवाद, 1984)

हिन्दी के विकास में योगदान के लिये इन्हें विभिन्न अलंकरण एवं सम्मान प्रदान किये गये। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन् 1976 में `पद्म श्री’ से नवाजा गया। पं० रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा भी इन्हें मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की गई।

---------------------------------------------------

30 सितम्बर जयंती म सुरता//

हिन्दी अउ छत्तीसगढ़ी के अमर रचनाकार पद्मश्री मुकुटधर जी पाण्डेय

भीड़ ले अलग हट के कुछ मौलिक अउ आरुग अंतस के गोठ लिखने वाला साहित्यकार ल एती-तेती के गाड़ा-गाड़ा रचना लिख के खरही गाँजे के जरूरत नइ परय. वो वतकेच म ही अमर अउ कालजयी रचनाकार हो जाथे.

जांजगीर-चांपा जिला (अब सक्ती) के गाँव बालपुर म 30 सितम्बर 1895 म महतारी देवहुती देवी अउ सियान पं. चिंतामणि जी के घर जनमे पद्मश्री पं. मुकुटधर पाण्डेय जी अइसने साहित्यकार रिहिन हें, जेन मन दू-चार रचना म ही साहित्य जगत म अमर हो गय हें. एकर खातिर 'सरस्वती' के संपादक रहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के वो पाती उंकर बर रस्ता देखाए के बुता करे रिहिसे, जेमा लिखाय रिहिसे- 'आप साल भर म तीन रचना ही भेजे करौ. उंकर सीख रिहिसे के, कम लिखौ फेर पोठ लिखौ. अच्छा लिखे म रचनाकार दू-चार रचना म ही अमर हो जाथे. जबकि जादा लिखे म घलो लोगन उनला चालीस-पचास बछर म बिसर डारथें.' आचार्य द्विवेदी जी के ए पाती ह मुकुटधर पाण्डेय जी खातिर गुरु मंत्र साबित होए रिहिसे.

मोला पं. मुकुटधर पाण्डेय जी के दर्शन अउ घंटा भर बइठ के उंकर संग मुंहाचाही करे के सौभाग्य तब मिले रिहिसे, जब हमन सन् 1988 के दिसंबर महीना म 'छत्तीसगढ़ी भाषा-साहित्य प्रचार समिति' के प्रदेश स्तरीय जलसा रायपुर के रामदयाल तिवारी स्कूल म करवाए रेहेन.

असल म ए जलसा म छत्तीसगढ़ी के सियान साहित्यकार मन के सम्मान घलो होना रिहिसे, जेमा मुकुटधर पाण्डेय जी के नॉंव घलो शामिल रिहिसे, फेर उन स्वास्थ्य गत कारण के सेती रायपुर नइ आ पाए रिहिन हें. तब हमन डाॅ. व्यास नारायण दुबे जी, जागेश्वर प्रसाद जी अउ मैं, हम तीनों रायगढ़ जाके उंकर घर म ही समिति के डहार ले सम्मान करे रेहेन. ए कारज म डाॅ. बलदेव साव के संगे-संग रायगढ़ के अउ साहित्यकार मन के अच्छा सहयोग मिले रिहिसे. ए बेरा म श्रद्धेय पाण्डेय जी ह रायपुर ले गए हम तीनों झनला महाकवि कालिदास के अमरकृति 'मेघदूतम्' के छत्तीसगढ़ी अनुवाद के प्रति ल अपन हस्ताक्षर कर के दिए रिहिन हें. उही छत्तीसगढ़ी कृति के माध्यम ले ही मैं 'मेघदूत' ल पढ़ पाए रेहेंव, अउ वोकर ले प्रभावित होके छत्तीसगढ़ी म एक गीत लिखे रेहेंव-

अरे कालिदास के सोरिहा बादर, कहाँ जाथस संदेशा लेके

हमरो गाँव म धान बोवागे, नंगत बरस तैं इहाँ बिलम के

थोरिक बिलम जाबे त का यक्ष के सुवारी रिसा जाही

ते तोर सोरिहा के चोला म कोनो किसम के दागी लगही

तोला पठोवत बेर चेताय हे, जोते भुइयाॅं म बरसबे कहिके

अरे कालिदास के सोरिहा बादर...

छत्तीसगढ़ी मेघदूत के भाषा ल पढ़ के अइसे नइ जनावय, के ए ह अनुवाद आय. वोला पढ़े म अइसे जनाथे, के एहि ह मूल प्रति आय. देखव छत्तीसगढ़ी मेघदूत के दू डांड़-

बता मित्र के काम करे बर तैं हर मन म ठाने?

उत्तर देबे तभे तोर स्वीकृति का जाही जाने?

बिन गरजे याचक चातक ला देथस तैं जल, जलधर,

काम कर दिहिन जन के पूरा, यही सुजन के उत्तर..

मुकुटधर पाण्डेय जी ल छायावाद के प्रवर्तक के रूप म जेन कविता 'कुररी के प्रति' ह स्थापित करिस, वो ह जुलाई 1920 के 'सरस्वती' के अंक म छपे रिहिसे-

बता मुझे, हे विहग विदेशी, अपने जी की बात.

पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात?

निद्रा में जा पड़े कभी के, ग्राम्य मनुज स्वच्छंद.

अन्य विहग भी निज खेतों में सोते हैं सानंद.

इस नीरव घटिका में उड़ता है तू चित्रित गात.

पिछड़ा था तू कहाँ, हुई क्यों तुझको इतनी रात?

मुकुटधर पाण्डेय जी बतावंय के वोमन 'कुररी' ऊपर तीन कविता लिखे रहिन हें. शायद उंकर दूसर रचना 1917 म छपे रिहिसे-

सच पूछो तो तुममे मुझमे भेद नहीं कुछ भारी

मैं हूँ थल चारी तो तू है विस्तृत व्योम विहारी

तीसर रचना शायद 1939 म लिखे गे रिहिसे-

सुना, स्वर्ण मय भूमि वहाँ की मणिमय है आकाश

वहाँ न तम का नाम, कहीं है रहता सदा प्रकाश

मुकुटधर पाण्डेय जी रामायण के उत्तरा कांड ल घलो छत्तीसगढ़ी ल लिखे रिहिन हें. वोकर एक झलक देखौ-

अब तो करम के रहिस एक दिन बाकी

कब देखन पाबो राम लला के झांकी

हे भाल पांच में परिन सवेच नर नारी

देहे दुबराइस राम विरह मा भारी

दोहा - सगुन होय सुन्दर सकल सबके मन आनंद।

पुर सोभा जइसे कहे, आवत रघुकुल चंद॥

महतारी मन ला लग, अब पूरिस मन काम

कोनो अव कहतेव हवे, आवत्त वन ले राम

जेवनी आंखी औ भूजा, फरके बारंबार

भरत सगुन ला जनके मन मा करे विचार

अब तो करार के रहिस एक दिन बाकी

दुख भइस सोच हिरदे मंचल राम टांकी

कइसे का कारण भइस राम नई आईन

का जान पाखंडी मोला प्रभु बिसराईन

धन धन तैं लक्ष्मिन तैं हर अस बड़भागी

श्रीरामचंद्र के चरन कवल अनुरागी

चिन्हिन अड़बड़ कपटी पाखंडी चोला

ते कारन अपन संग नई लेईन मोला

करनी ला मोर कभू मन मा प्रभू धरही

तो कलप कलप के दास कभू नई तरही

जन के अवगुन ला कभू चित नई लावै

बड़ दयावंत प्रभु दीन दयाल कहावै

जी मा अब मोर भरोसा एकोच आवै

झट मिलहि राम सगुन सुभ मोला जनावै

बीते करार घर मा परान रह जाही

पापी ना मोर कस देखे मा कहूं आही

दोहा

राम विरह के सिन्धु मा, भरत मगन मत होत।

विप्र रूप धर पवन सुत, पहुंचिन जइसे पोत॥

हर मनखे ल अपन माटी, अपन भाषा अउ संस्कृति खातिर गजब मया होथे. वो एकर बखान ल कोनो न कोनो रूप म जरूर करथे. तब छत्तीसगढ़ राज एक स्वतंत्र राज के चिन्हारी पा जाही या नइ पाही, तेकर कोनो भरोसा नइ रिहिसे. तभो ले इहाँ के गुनी साहित्यकार मन छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्र अस्तित्व के कल्पना करत ओकर जोहार-पैलगी अउ वंदन जरूर करीन. मुकुटधर पाण्डेय जी के 'प्रशस्ति' शीर्षक ले लिखे ए रचना ल देखौ-

सरगुजा के रामगिरि ह मस्तक-मुकुट संवारे.

महानदी ह निरमल जल मा जेकर चरन पखारे..

राजिम अउ शिवरीनारायन क्षेत्र जहाँ छवि पावै.

ओ छत्तीसगढ़ के महिमा ला भला कवन कवि गावै?

हैहयवंशी राजा मन के रतनपुर रजधानी.

गाइस कवि गोपाल 'राम परताप' सुअमरित बानी..

जहाँ वीर गोपालराय का करो करय नइ संका.

जेकर नांव के जग जाहिर दिल्ली म बाजिस डंका..

मंदिर, देउर डहर-डहर आजो ले खड़े निसानी.

कारीगरी गजब के जेमा, मुरती आनी-बानी..

ये पथरा के लिखा, ताम के पट्टा अउ शिवाला.

दान-धरम अउ बल-विकरम के देवत हवै हवाला..

आचार्य द्विवेदी जी के बताए गुरुमंत्र ल धरे उन वाजिब म कम ही लिखिन, फेर गजब पोठ अउ अंतस ल छूने वाला साहित्य रचिन. उंकर प्रमुख लेखन म- पूजा फूल, लच्छमा अनूदित उपन्यास, हृदय दान कहानी, परिश्रम निबंध संग्रह, शैलबाला अनूदित उपन्यास, मामा अनूदित उपन्यास, छायावाद एवं अन्य निबंध, स्मृति पुंज, मेघदूत के छत्तीसगढ़ी अनुवाद, विश्वबोध काव्य संकलन आदि प्रमुख हे. एकर संगे-संग उंकर व्यक्तित्व-कृतित्व ले संबंधित अउ कतकों किताब प्रकाशन के अगोरा म हे.

मुकुटधर पाण्डेय जी के तीन किताब - पूजा फूल (काव्य संग्रह) अउ उड़िया ले अनुदित उपन्यास 'शैलबाला', अउ 'लच्छमा' के लेखक पं. मुकुटधर शर्मा (पाण्डेय) के संगे-संग उंकर बड़े भाई मुरलीधर शर्मा (पाण्डेय) घलो हे. रायगढ़ के साहित्यकार बसंत राघव (सुपुत्र डाॅ. बलदेव साव) ए बात ल प्रमाण सहित कहिन हें.

मोर सौभाग्य आय मोर पहला कविता संकलन 'छितका कुरिया' खातिर वोमन छत्तीसगढ़ी म अपन शुभकामना संदेश दिए रिहिन हें, अउ कहे रिहिन हें- मैं अपन जिनगी म पहिली बेर ककरो खातिर छत्तीसगढ़ी म संदेश लिखे हौं. उंकर ए संदेश के पांडुलिपि ल तब मैं ब्लाक बनवा के अपन संग्रह म छपवाए रेहेंव. आज घलो उंकर वो पाती ह मोर बर धरोहर बने हुए हे.

6 नवंबर 1989 के 94 बछर के उमर म वोमन ए नश्वर दुनिया ले बिदागरी ले लेइन. उंकर सुरता ल पैलगी- जोहार

-सुशील भोले

संजय नगर, रायपुर

मो/व्हा. 9826992811